2月12日(火)

まったくだめな1日だった。

ひとつひとつのアクションにかかるコストが、想定の何倍にもなって自分の不調をこの期に及んでマネジメントできていないのか、とがっかりする。でもよく考えてみればわかるように、アクションに対するコスト感覚すべてを喪失して何もできなくなるのが症状でもあるから、仕方のないわけだ。でもその優しい「しかたかないんだよ」くん、みたいなキャラクターが現れて慰めてくれるのは調子が復調したあとの話なわけで、どうしたってしかたのないことだった。

こういうときの身体感覚は、その状態を逸したら完全にまた忘れてしまう。

そのことが恐ろしくって、それが巨視的というか拡大解釈され、あらゆる学びは自分にとっては無意味なんだ、とすら感じられてしまうから悲しい。勉強することは好きだ。

鉛の海を泳いでいるよう。水よりも抵抗が大きくて、ひと搔ごとに重たさを感じる。しかもそれは鉛だから毒性が高く、だからどんどん身体は動かなくなっていく。

起床には成功するも、想定外だった外壁工事の騒音に惑わされた。

入院中、退院したらどんなに楽しいかを毎日想像して、そうだ坂口さんが今毎日のルーティンを守って生きているように過ごしたら、どんなにすばらしい生活だろうか、と思ってやってみようと思っていたのにこの体たらくかよと思ってがっかりする。だからか律儀に『天才たちの日課』は毎日読んでいて、最初はなんて不憫なんだろう、と思っていたけれど次第に「体調壊してるのにこいつ律儀に日課を学ぼうとしてて、なんかかわいいなw」って感じになって笑った。相対化、客観視できるのはましな証拠。

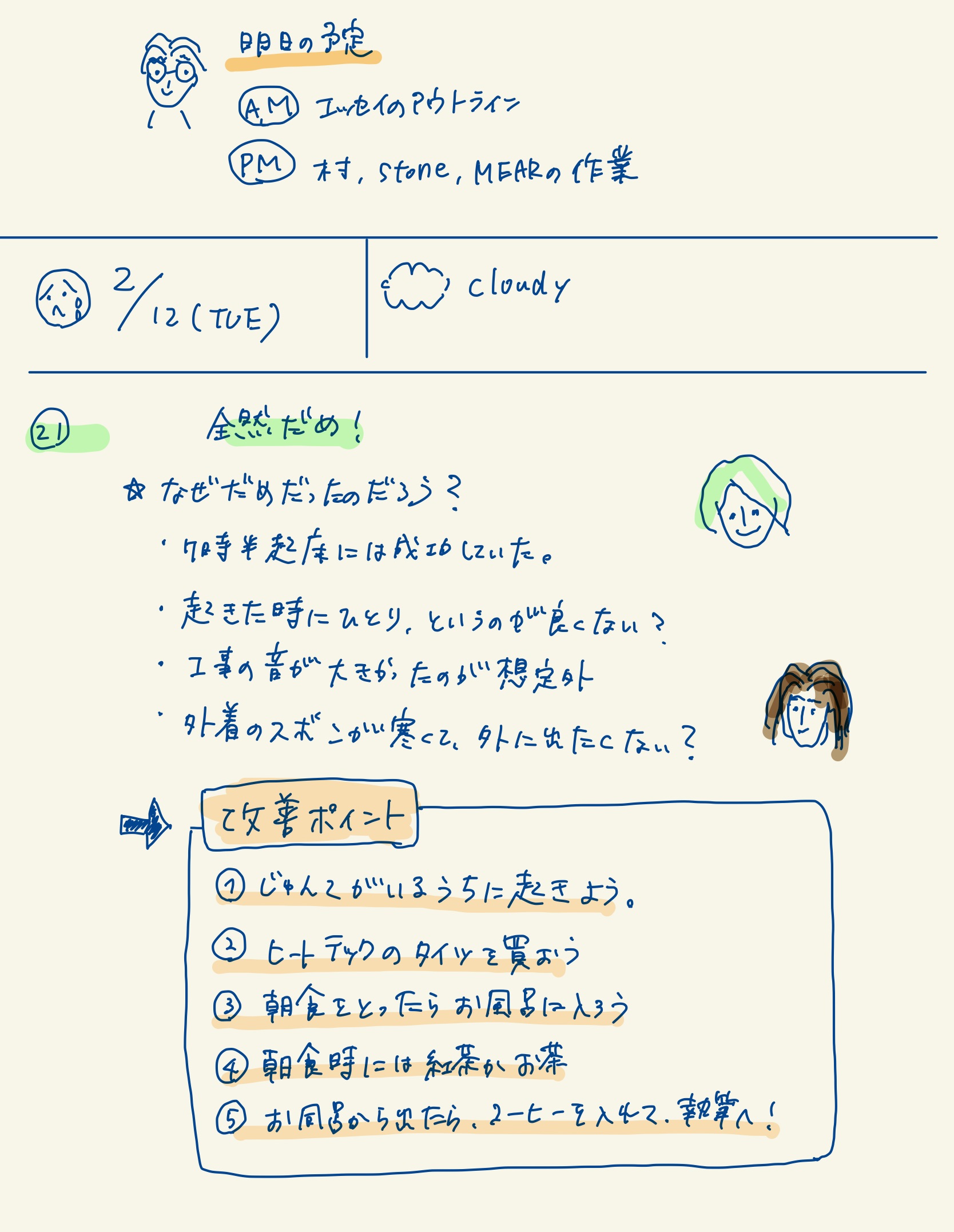

それで自分の朝のルーティンを決めることにして、寝る前にiPadでGood noteを立ち上げた。なぜだめだったかを考えていたようで、箇条書きにしてある。

・7時半には起きれていたのになぜ?

・起きたときにすでにじゅんこが出かけていて、ひとりなのがよくない?

・工事の音が思っていたより大きくて、想定外であわてた

・外着のパンツが寒くて、外に出たくないのかな?

そのあと改善ポイントというのを書いていて、

①じゅんこがいるうちに起きよう

②ヒートテックのタイツを買おう

③朝食をとったらお風呂に入ろう

④朝食時には紅茶かほうじ茶を飲もう

⑤お風呂から出たらすみやかに着替え、コーヒーを入れて仕事部屋にひきこもろう

と締めてあった。ヒートテックに気づくの、おそいw

ただこの紅茶とコーヒーについてはなかなかよく考えたなというもので、まずある種の覚せい剤としてぼくは朝コーヒーが飲みたい。できるだけ丁寧に一杯ずつ入れたものを、という欲望があって、それを実現させるためにこのところ朝食を用意している間に、うまく平行してコーヒーを淹れるということを自分なりに器用に行うということをしていて、それは喜びを育んでくれる作業だった。

ただ問題なのは、サンドウィッチか何かしらのその朝食とコーヒーを一緒に食べることはとっても幸せなものだけど、朝食を終えた時にはコーヒーがなくなってしまう。コーヒーは一杯ずつ淹れるべきだから、朝食後のことを考えると、食べ終わってまたすぐに淹れる必要が発生するわけで、なぜだかそれはものすごく面倒で手間で合理的でないように思われた。並行してやるのはいいけど、あとでまたやるのはいやなようだった。

その問題を抜本的に解決できるじゃん! お茶を淹れるコストは、コーヒーのそれに対して圧倒的に軽いから、これなら続けられるじゃん!と小躍りしたいような気持ちで、ということはぼくの場合、実際にたぶん小躍りをしていたんだろう。それを見て淳ちゃんがやってきて、ノートを見たいという。そうだ、このノートをとったりするプロに悩みを聞いてもらおうと思って、GoodNoteでマーカーをどのように使うべきか迷っている、今のままでも十分にきれいだけど、情報の主従をもっと見やすくかつラクにするにはどうしたらいいだろうか、と尋ねた。

その回答がなんだったかは忘れてしまったけど、日付と天気、明日の予定をそのノートでは描くことにして、そのテンプレートをつくってくれる。ちょっとでもビジュアルが多いほうがいいと思って、もともと明日の予定のところには自分の顔のイラストが、明日の予定をしゃべっている、みたいにしていたんだけど、それを改良してくれた。

「俊くんの顔はひらがなの『し』を描いてそのあとまた『し』を描いて、こうしてこう、眼鏡は少し実際より四角いほうがかわいい」

といった。後者の「し」はなんだろうと思ったら、パーマをかけた前髪だった。とてもよくできたテンプレになって、それをコピペできることもわかったから、それ用のノートをまたひとつつくって、そこにテンプレート集みたいに並べた。毎日ここから予定をつくっていくのだ、と思ったら百人力のような頼もしい気持ちになっていった。