2003年、17歳だった。

本が好きで、野球が好きで、野球部が嫌いな高校球児だった。

通っていたのは中高一貫の男子校で、ぼくたちは中学受験をクリアしたことにより、13歳になった時点で、エスカレーター式で大学への進学が確約されていた。そうでなくても、都内や関西の名のある私立大学には、かなりかさ増ししてもらえる評定平均値でもって指定校推薦で進むことができた。私立校同士の密な関係性がそんな進学のしかたを可能にしていたし、噂によれば女子部の優秀な進学実績のおかげで、同学園であるという理由から、豊富な指定校推薦先がぼくたち男子部学生にも割り当てられている、ということだった。

そして、17歳になったぼくは、そういうものすべてがくだらないというふうに考えていた。

リベラルで先進的な英語教育が売りの学園の中、なぜだか野球部だけが昭和ストロングスタイルだった。毎朝早朝に朝練がはじまり、ユニフォームの格好のまま授業を受け、放課後には技術練習をし、ひたすら走り込み、ウェイトトレーニングを終えると20時を越える。

土日はいつも練習試合。弱小校であるぼくたちは、年に2回くらいのホームゲーム以外、すべて遠征だった。毎週市境、県境をまたいで出かけて、ことごとく負けて帰ってきた。プロテインを煽ったあとにコーチに提出する練習ノートには、その日のトレーニングメニューと気づき、それとあわせて「目標」を書かせられる。ぼくたちは実現不可能な「甲子園出場」という「目標」を、写経するみたいに心を殺して毎日書いた。

毎日のノートも、ランメニューの連帯責任も、試合でミスをすると殴られることも、あらかじめそう決められているようだった。ノートに書かれたぼくの字は、自分が心惹かれる小説や詩のそれとはまったく別のものに見えた。自分の書くものが、書かされるものが、あこがれとどんどん遠くなっていく。でも決められたことだから、しかたない。

17歳になったぼくは、本当は、そういうものすべてがくだらないというふうに考えていた。

野球は好きだった。

速球を打ち返した瞬間、すべての空間を切り裂いて輝くようにこだまする金属バットから放たれる打撃音とか、全力で投げ込んだストレートが乾いたキャッチャーミットを粉砕するような破裂音とか、スライディングとともに舞う砂塵がつくりだす一瞬の霧、その間を通過してきた夕日を反射させる金属スパイクのきらめき。真夏の練習後、乾いた汗がキャップに作り出す塩の結晶すらぼくには美しく見えていた。

だから野球を続けた。

そのせいで、毎日練習ノートをつけるたび、ぼくの心はどんどんと「この世界ルールに従え」という声に蝕まれていった。いつからか、心の底は冷たいコールタールみたいな、とろりと揺れる重く黒い液体で満ちていった。

自分の意志で部活をやめることすらできない自分にとって、主体的に状況を変えることは難しいだろうと思った。だからぼんやりと消極的に、何かが終わったり、自分自身が消え去ることを待ちわびていた。

そう思いながらひとりで暗い部屋にいると、なんだか懐かしい気がした。90年代の子どもたちとして過ごしたぼくらにとって、この世界自体が終わるかもしれない、というムードはとても親しいものだったし、そこに畏れと台風前のようなわくわくした気持ちを同時に感じながら育ったのだ。

でも、結局この世界は終わったりなんかしなかった。

2000年代のはじめは、終わるはずだった世界にとって、思ったより伸びた余命みたいな怠惰で空虚な時間だった。

それで、2003年6月27日。

19時台には帰宅していて、久しぶりに生放送の音楽番組をオンタイムで見ることができた。その日の放送は当時人気を集めていたロシアのガールズデュオが出演するということで、放送前から話題になっていた。ファンでもないので期待せず、久々にだらだらテレビを観るのも悪くないな、と夕食後の時間を過ごしていた。

心が躍り出したのは、とうのガールズデュオが出番になっても控え室から出てこなくなったあたりだった。出るのか出ないのか。すったもんだのバックヤードでのやりとりが、生放送中のスタジオのひな壇にまで漏れ出ている。

なんかヤバいことが起こってる。

その緊張感は視聴者にも伝わっていた。サングラスをかけた司会の大御所コメディアンが「出たくねーそうです」というと、スタジオ観覧者なのか、出演者たちなのか、あるいはその双方だったかもしれない、「えー!」と「うおおお!」という声が混じり合って、どよめきを作り出していた。

空いてしまった時間。それを代わりに埋めたのがTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTだった。その日2回目の出番だった。ステージはなく、急遽ひな壇の前にアンプや楽器が設えられた。アナウンサーがこのスクランブルに対応しようと、懸命な表情を浮かべながらなんとか発した曲紹介のひと言をかき消すようにして、演奏がはじまった。

ステージを照らす色とりどりの鮮やかな照明も、特別な演出も何もない。

まっさらないつもと変わらないひな壇の前で、ボーカルが身体ぜんたいをシェイクしながらシャウトする。

イルミネーションがゴミだってことをわからせてくれる

ミッドナイト・クラクション・ベイビー クラクション・ベイビー

TVショーは口パクのアテレコで、順番がきたらオケにあわせてパフォーマンス、それがCDのセールスにつながって──。そういう認識を全部ひっくり返すように暴れ出すリフと、粘りつくベース、歪みがかったボーカル。そしてこの状況と、この歌詞。それら全部が「この世界のコードに従え」というあの声を、めちゃくちゃに切り刻んでいく。

その後、ファンたちに伝説としてずっと語り継がれることになるその夜に、ぼくははじめてTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTのライブを見た。

すぐにCDショップに行き、その日演奏された2曲の入ったミニアルバムを買った。メンバーが血まみれになっているPVをテレビで見て、ゴシックな感じのバンドなのかな、とやや距離を感じていた「デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ」という曲も、聞いてみたら悪くなかった。

(そういえば、その頃は誰しもがPVと呼んでいたし、それがテレビで放送されていた。トップチャートに入るようなアーティストが新曲をリリースすると、そのこと自体がテレビCMにもなっていた!)

それよりも、歌詞に心を動かされていた。

「PINK」では、こんな言葉が綴られている。

知らない街のマーケットのシャッター 火をつけて歩いてた

チェーンを振りまわして シャンパンぶちまけたりしてる さみしいんだろ?

なんだ、この「さみしいんだろ」の、圧倒的な距離と飛躍。あわてて歌詞カードを引っ張り出して、ビートを感じながら歌詞を「読んで」いた。「水色の水」という曲は、こんなふうにはじまる。

ルチーノのとなりには いつだってリリカが

リリカのとなりにはいつだってルチーノが

車の中で愛を作って 手配師をひき殺して

水色の水はどこ? 水色の水を探しに

メッセージが曲自体の軸になっているのではない。流れてゆくのは叙情的な風景と、断片的なメタファー、リフレイン。それが音と一緒に、この耳に入ってくる。歌詞じゃなくて、詩だわ、と思った。こういう風に言葉を辿りながら音楽を聴くのは初めてだった。

もっと知りたい。もっと聴きたい。

次の日、レンタルショップに走って、借りられるだけ過去作を借りてきた。それらをMDにリッピングして、毎日のように聞いた。重要なのは歌詞でもあったので、忘れないよう歌詞カードから自分のノートに転記する。自分の手で行うコピー&ペーストは愛おしい作業でもあって、くり返していると、どんなリズムがそこを支配しているのか、ペン先を伝って身体ぜんたいで感じることができるみたいだった。色んな人たちがバトンタッチするように借りてきたCDの歌詞カードはよく角が落ちていて、それがくたびれていればいるほど、たくさんの人に聞かれたのだと思ってぐっとくる。

そうやってリッピングしてできたアルバムの数だけのMDは、ぼくがぼくとして生きてゆく、ゆこうとすることを支援した。今までこのバンドを知れなかったことが悔しかったけれど、でもここで知れたのだ。これから先はすべてのCDを買おう。そして、人生ではじめて出かけるライブはミッシェルのものにしよう。

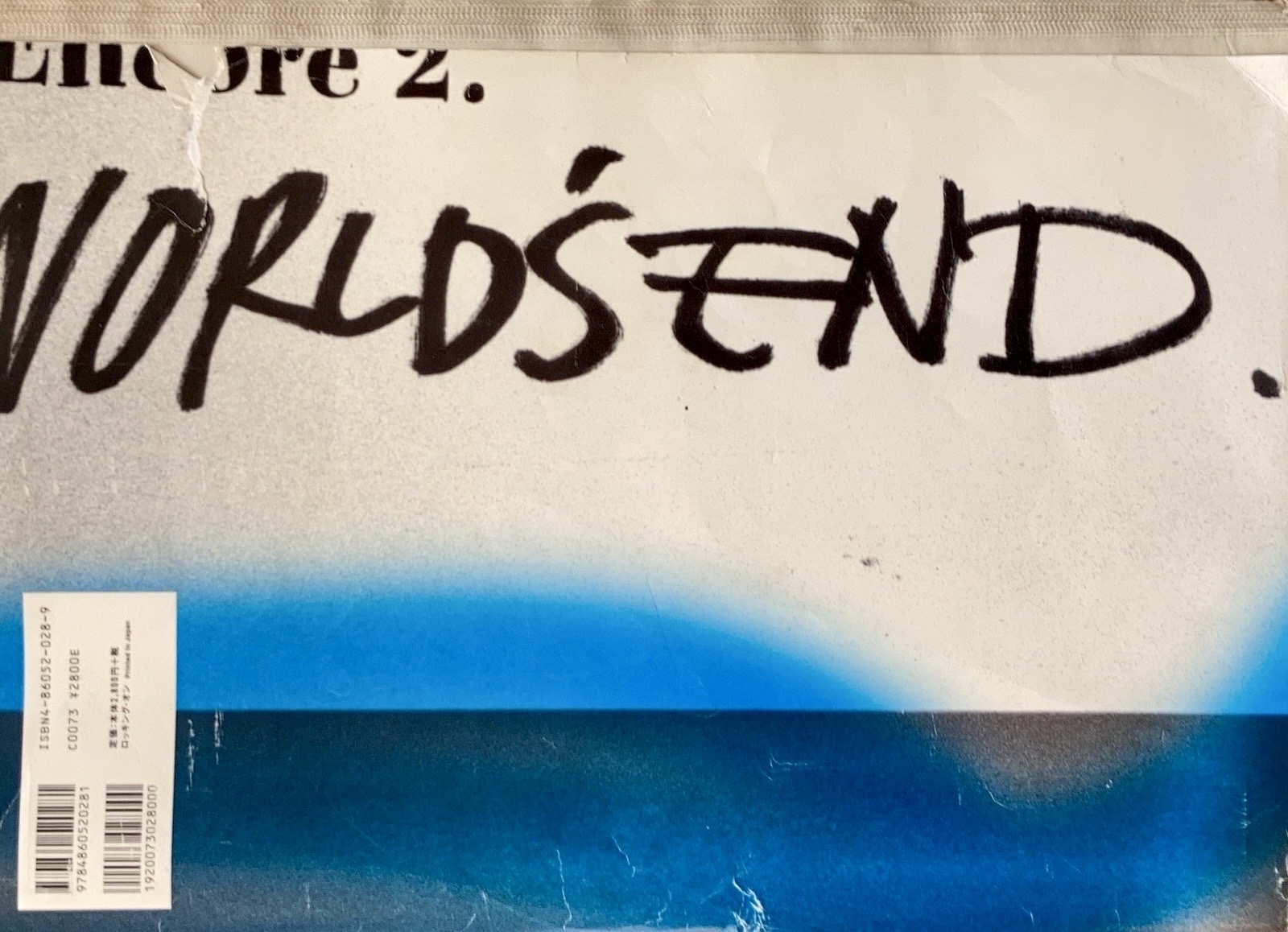

そう思っていた矢先、解散が発表され、ラストシングルとなった「エレクトリック・サーカス」がリリースされる。呆然とした。大好きだと思えたバンドが、もう終わろうとしている。それから何かを取り戻すかのように、さらにミッシェルだけを聞き続けた。

翌年、1回戦で負け、高校野球を引退した。

それはぼくが何かをしでかしても、自分ひとりで責任をとれるようになったということでもあった。

10月の夜、もう少し伸びればベリーショートとして美容室でカットしてもらえそうな中途半端な坊主頭を、ニューエラのキャップで隠す。最寄りより一軒外したコンビニに着いたら、レジ前でそれをさらに目深にかぶり直し、ラッキーストライクを買った。チバユウスケの愛飲している銘柄だと雑誌のインタビューかなにかで読んで、最初に吸うのはこれにしようと思っていたのだ。小走りで帰宅し、仏壇の横にあったマッチをとってベランダに出て、火をつける。なかなかつかず焦って試しているうちに、そうか火を灯しながら吸い込まなくちゃいけないのか、と気づく。よし、と盛大に吸い込むと、同じくらいの勢いで激しくむせた。苦しく涙があふれ、それでも1本なんとか吸い切ろうと思う。

中高の6年間、持てる時間のほぼすべての運動に費やしたわけだから、ぼくのこの17歳の左右の肺は、その内部の肺胞は、なんと美しく健康的な薄桃色に輝いていることだろう。でもそれは、嘘の積み上げで完成した美しさで、だからなんと不健全なものだろう。それを生まれて初めてため込む紫煙が、汚すようにして浄化させてゆく。涙でぼやけた視界の中、煙が昇る。団地のベランダからゆっくりと空へ伸びていく一筋の紫煙が、か細いながらも反撃の狼煙のように見える。

この感覚を誰かと話したい。音楽や文学や映画や、そういうものを、誰かと一緒に話したい。そういう仲間が欲しい。そうやって出会った仲間たちと、何かものをつくってみたい。そうやって、バンドなんかできたら、すごく楽しいかもしれない。