2023年、11月26日。

チバさんの訃報が届けられた時、こんなにも悲しいものなのか、と心の中で溺れるようにしながらそのことに驚いた。こんなにも自分の一部が欠けたような気持ちになるとは、まったく想像ができなかった。そこからこれを書いている今まで、何ヶ月も経ってもその空白は埋まることがない。

その前月、ぼくたちの元にはじめての子どもが生まれた。結婚して7年。積極的に子を持つ努力も計画をしてこなかった。まわりから不妊治療の身体的、精神的、経済的辛さをよく聞いていたこともあり、ここが潮時だと思って「ふたりで素敵なDINKsとして暮らしていこうね」と話していた矢先の妊娠の発覚だった。

都内で生んだ妻は、退院後、一緒に自宅での生活を数週送ったあと、子どもと一緒に実家で過ごすことになった。はじめて車に子どもを乗せての遠出は生きた心地がしなくて、無事送り届けたあとの復路、すっと心が軽くなる。慣れない新生児との暮らしははじめてのことだらけで、その確かなおもしろさや幸福感は、寝不足による圧倒的な疲労と心配に分厚く覆われてしまっていて、だからオンタイムではなかなか気がつけない。

そんなことを久々に1人になって、はじめて娘の存在や表情、抱いた時の温かさを「思い出す」ことを通して感じた。そして、ふとこれまで聞いていなかったThe Birthdayの曲を聴いてみようと思った。

運転中だから、吟味できない。赤信号のタイミングで、Spotifyから手早く選んで、とりあえずかけ、そのまま流しっぱなしで過ごす。「誰かが」という曲がはじまる。それで耳から入ってくる言葉と、身体を伝わる振動を燃料に前に進もうと思った。

くもってら ドーナッツ 食べたくなったけど

あの穴は なんであいてるの? かわいいけど

誰も教えてくれない でもわかってることはある誰かが泣いてたら 抱きしめよう それだけでいい

誰かが笑ってたら 肩を組もう それだけでいい

(中略)

誰かが倒れたら 起こせばいい それだけでいい

誰かが立ったなら ささえればいい それだけでいい

シンプルな曲調。身体がすぐについてこれる進行。そこにこんなにまっすぐな言葉を、彼があのとき紡いでいたのか。全然知らなかった。タイアップか何かなのかもしれない。イメージにもなかった。イメージできなかったことが、心地良かった。イメージできなかったのに、それはまったくもってチバユウスケの作品だ、と理解できた。

一方でらしさも決して消えてなんかなかった。

カーナビのモニター、その片隅に次の曲のタイトルが表示される。

「抱きしめたい」

星と毛布の間に 棲んでる魔物は

お前をどん底に 何度でも突き落とす海とコンクリート どちらが強いか

わかりきったことさ 誰に聞かなくても俺は決めたんだ あのクズ共から 世界を奪い返すって

それで青に還すんだ その後でお前を

根こそぎ抱きしめてやる

海を割って車は進む。車窓に水面が流れていく。

音像と知らなかったチバの言葉の中に身を浸らせながら、それを掻き分けてゆく。

もう何も考えていなかった。

なんだかなあ、と口から言葉がこぼれた。チバユウスケは、変わりながらも変わらずにチバユウスケだった。

視界がすぐにぼやけて滲んだ。高速巡航中だから、あわてて片手で拭うも、その勢いはどんどん増していき、すぐにまぶたの貯水可能量を越えた。越えてしまえばただ流れてゆくだけだから、もう景色は滲まない。それを幸いに、両手をハンドルに戻し、流れ落ちてゆくままに都内の自宅をひとり目指した。重なった残像をあえて残してゆくように景色は流れ、海はだんだんと遠くなり、人工物が近づいてゆく。

変わるものの中に、変わらないものの魂の根っこみたいなものがあって、その両方を感じられる。

なんて幸せなことだろう。

2時間ほど聞き続けて走り自宅に到着するころ、とうとう生でチバユウスケの声を、ライブを体験することなくここまで来てしまったことに、そしてそれは永遠に叶わなくなってしまったことに気がついた。口からは、なーんだ、というひと言がこぼれ落ちた。

ショックだった。ショックだったが、悲しくはなかった。

これはこれで、ミッシェルに出会った時──好きになった途端に解散してしまったあの日──のことが追想されるような気の利いた結末なのではないか、とすら思えた。

けれど、身体の一部を失ったような感覚や、あの時に渡してもらい、ここまでそれを大切にすることで人生をやってこれたあたたかく小さな贈り物のようなものを、突然なくしてしまったような気分、そこから来る心身の不調は一向に回復することがないまま、時間だけがだらりと過ぎてゆく。

2023年末。

同い年で同業の友人が亡くなった。食道ガンだった。チバさんと同じ病だった。

ずいぶん前からその病については聞かせてくれていて、それでもビハインドを取り返すようアクティブに仕事をする彼女の姿に驚かされ、むしろ励まされていた人はとても多く、ぼくもその1人だった。チバさんの訃報の時に感じたショックのいくばくかは、同じ病を抱えて闘病を続ける彼女のことを想像してしまう、せざるを得ない、そのやるせなさに由来していたのかもしれない。

30代で、やっと自分の思うようにプロジェクトを回せるキャリアに辿り着いたところで、宣告された余命。その中で命を燃やして、あらゆるものを取り込んで前だけを向くように走っている最中に、同じ病で倒れた先達の姿が眼に入る。なんでそんなことが起こってしまうのか。ぼくですらこれほどにまで苦しいのに、いったい、本人に、ご家族に、どんな思いで過ごせというのか。

最後のお別れに行った時、彼女はいつも通りにきれいだった。

老人以外の亡くなった人の姿を見るのは、はじめてだった。

まるで生きてるみたいで、というか死んだふりをしているみたいで「え、しゅんくんどうしたの」といって、ぐっと上体を起こしてきそうだった。そうならないって保障はどこにもないから、名前を呼びかけながら、思い出をみんなで話しながら、ぼくはずっと身体が動くかもしれないと思って、何ども目線をそちらに向けた。それでも彼女は起きる気配がなく、深刻にならないようつとめて明るく話を続けるぼくたちは「坂本教授やチバさんにオファーして、あっちでフェスでも企画してるんじゃない?」なんて話を続けた。

死ぬってなんだろう。 帰り道に、小学生のときに何度も考えていたようなことが、久しぶりに頭に浮かんで、それから消えなくなった。古代からわざわざソクラテスを召喚するまでもなく、それが何かなんて、死んだことのないぼくたちにはわからない。現代では、呼吸が停止する、心臓が止まる、瞳孔がひらく、これら3つの徴候を医師が確認し、いずれも満たした場合に死亡が宣告されるという。なるほどね。

でも、それはあくまで我々人類が暫時設定している現状観測可能な限りの肉体における死、その条件であり解釈だ。その観測者である医師も当然、死を主体的に経験したことはないし、誰も死の当事者たり得ない。当事者になった瞬間、それが死である以上、死者も死は瞬間しか経験できないし、死に続けるなんてことはない。だから死は、向こう側に行くための、通過儀礼のようなもので、それを経験したら、あちら側に魂は移行する、そう理解されてきた。

ほんとうに?

ほんとうに、生と死は二項対立しているのだろうか。

あの世とこの世、此岸と彼岸。何か分かちがたい大きな境界や流れがあって、それが死んだ者と生きている者を分けている、というモデルは、得体の知れない死というものに対して、ある一定の認識下におくことで安心できる。古代の人はよく発明したものだと思う。

でも、そうではないモデルもあるんじゃないか。

死者のことを生者以上に近しく感じることがある。死してなお、いやむしろ死後の方が、すぐ隣にいて一緒に生きているように感じることがある。それはどう説明できるのか。

例えばこんなのはどうだ。

1本の境界のあっちとこっちで生と死が対立しあうのではなく、互いがそれぞれを内包しているというような。そうなると、ベン図のようなものがまず浮かぶけれど、それだと独立した生死のエリアがあり、その一部分が重なることになり、そこは生であり死である、ということになってしまい、これは今ぼくがイメージしているものから離れてしまうし、時間軸のようなものが描けない。

ぼくが今イメージしているのはこうだ。

生も死もチューブのような構造で、時間に沿ってうねうねと伸びている。そこはどちらが上とも下とも示せない空間の中で、生と死は互いに絡みつくように伸びていて、時折ある点において、接触したり重なったりしながら、有機的に蠢きあい進んでいる。その動きは誰も恣意的にコントロールすることができず、それ自体が生命のようにゆらぎを持っている。

カメラをもっと引いてみると、不規則に進んでいるように見えたこの2つの絡み合うチューブが、実はらせん状に捻られながら「上昇」しているようだと気づく。上も下もない空間だが、重力下にいるぼくらにはそれが「上昇」に見える。そうすると、近くでは始点と終点のように見えていたポイントも、実はぼんやりとしていて、どこがはじまりか終わりなのかもよくわからないということに気がついてくる。

どうだろう。

死はただ、いる場所が変わっただけ。

実は近づいたり離れたりしながら、あちらも運動を続けている。

生も死もそれぞれが絶えず蠢き、絡み合い、そして時折触れあい、重なる。そんな時、相手を近くに感じたりする。肉体を伴わないから、今は互いの姿が見えないだけだ。

それにこうも言えるだろう。

生まれるということは、死に始めるということだ。

なら、死ぬということは、生まれ始めること、なのか。

娘が生まれてしばらくして、この子がおばあさんになった姿を、自分は決して見られないのだということに気がついて愕然としたことがある。でも、そんなこともないのかもしれない。今とは違う見方で見て、違うしかたで年老いた彼女を抱きしめることも、ひょっとしたらできるのかもしれない。

それも、死んだことがないから、わからない。

わからないから、人類はたとえば、終わりのない時間として永遠に憧れてきたのだろう。

でも永遠なんて死と同じように経験することができない以上、じつは瞬間と差分がないともいえる。ならば、瞬間とは永遠でもあって、生とはつまり死でもある、なんて雑にいってしまったら、時折そばに来てくれるあの人たちは「それは乱暴すぎるよ」と苦笑しながら怒ったりするだろうか。

年が明けて、ミッシェルのラストライブを基軸につくられたドキュメンタリー映画を劇場で見ることができた。アベさんが亡くなったあとに撮られたもので、その時のぼくは好きだったものを遠ざけていたから見ていなかった。

テアトル新宿は満席で、少し早めに到着したロビーには、グッズその他を買い求めるファンたちでごった返していた。チバさんと同世代と思われる革ジャンのおじさんがいたかと思えば、ぼくと同世代くらいのカップルがその前を横切り、その後ろからこっちこっちと手を振り互いの位置を確認しあっているのは、まだ10代に見える男の子2人組。人が集まっている一角があり、近づいてみるとチバさんの写真の前にラッキーストライクが置いてあり、壁面には思い思いのメッセージが記されている。

開演。

ライブの音響に近い、強烈な重低音がodessaというサウンドシステムを通じて、届けられる。DVDで何度も繰り返し見ていたあのライブ映像が、今、光となってスクリーンを照らし、鼓膜を、腹を爆音で振動させている。そっと横目で左右を確認すると、左には50代ほどの男性が、右には同世代くらいの女性が座っていて、ふたりの眼がスクリーンに映し出される青い光で輝きを増している。

網膜は覚えていた。

1曲目の「ドロップ」がどんな照明ではじまり、どの曲のどこのブレイクでチバがどんなふうに身体を揺らせるかを。どの曲とどの曲の間に、ワイヤーで吊されたカメラが捉えたダイブを繰り返す観客のカットが差し込まれるかを。「リボルバー・ジャンキーズ」ではじめて、黄色い照明が使われることを。

すべて知っていたことだった。

すべて知っていた映像と音を、ぼくははじめて感じるように、全身で浴びた。

劇場を出たら、膝がかくかく笑っていて、今すぐ誰かに電話したい、会いたいと思った。危険な徴候だった。だから気持ちを押し殺して、ひとり思い出横丁の方に足を運び、やきとん屋に入ることにした。何より腹が減っていた。学生時代からお世話になってきた店。店内はほぼ満席で、カウンターのすきまに身体を滑らせる。ふだんなら不快にしか感じない人口密度が、まだ未整理な感情を温めてくれるようで、ありがたい。こういう感覚、そういえば学生の時には、よく持っていた。

いくつかの串と煮込み、あとオリハイを頼んで一息つき、焼き場の方をぼんやり眺めながら、エンドロール直前の字幕が思い出されていた。様々な人への謝辞のようなテキストが続き、この作品を捧げる相手の名前が並べられる。そこに、アベフトシ、と登場する。この作品がつくられ上映された時、こんなにも早くチバさんが亡くなり、今日のような上映会が開催されるなんて、誰も想像していなかったろう。それは、何より、チバさん本人がそうだったろう。

■

仲間たちとつくった会社を離れ、池袋のカラオケで朝まで過ごしたあの夏から、今年で10年になる。その10年の間、最初は実家から、途中から1ヶ月に一度、今は3ヶ月に一度、主治医のもとに出向き診察を受けてきた。都内からわざわざ出向くこのメンテナンスの時間は、定期的にぼくをすべてのはじまりの場所に連れ戻す、そういう儀式めいた時間だ。

土曜日、何事もなく診察を終えて実家へ戻ると、姪っ子たちがやってきていて、全体力で突撃してくる。いつか、自分の子どもも彼女たちみたいに成長するんだろうか、まったく想像できないな、と思いながら、あまりに疲れてたから、逃れるように自室に避難すると、連れ戻されるようにしてここにまた辿り着いたあの日、都内での暮らしの中で増えた本たちを切り裂かれるような感情のまま詰め込んだ段ボールが目についた。

その中のひとつを開けてみる。

箱の一番上には、ミッシェルのラストライブを追ったあのタブロイド判の写真集が置かれていた。痛々しい記憶とともに封印したそれを、広々として澄んだ空気のような気持ちで、開いてみたいと思った。懐かしさが久しぶりに心地よく感じられ恐れることなくページをたぐると、過ぎていった時間の長さだとか、その期間にあったたくさんのうれしかったことや悲しかったこと、もう出会えなくなってしまった人たちの姿と、彼ら彼女らとのささやかやかな思い出、そういうものが1ページずつに分けられ届けられた。

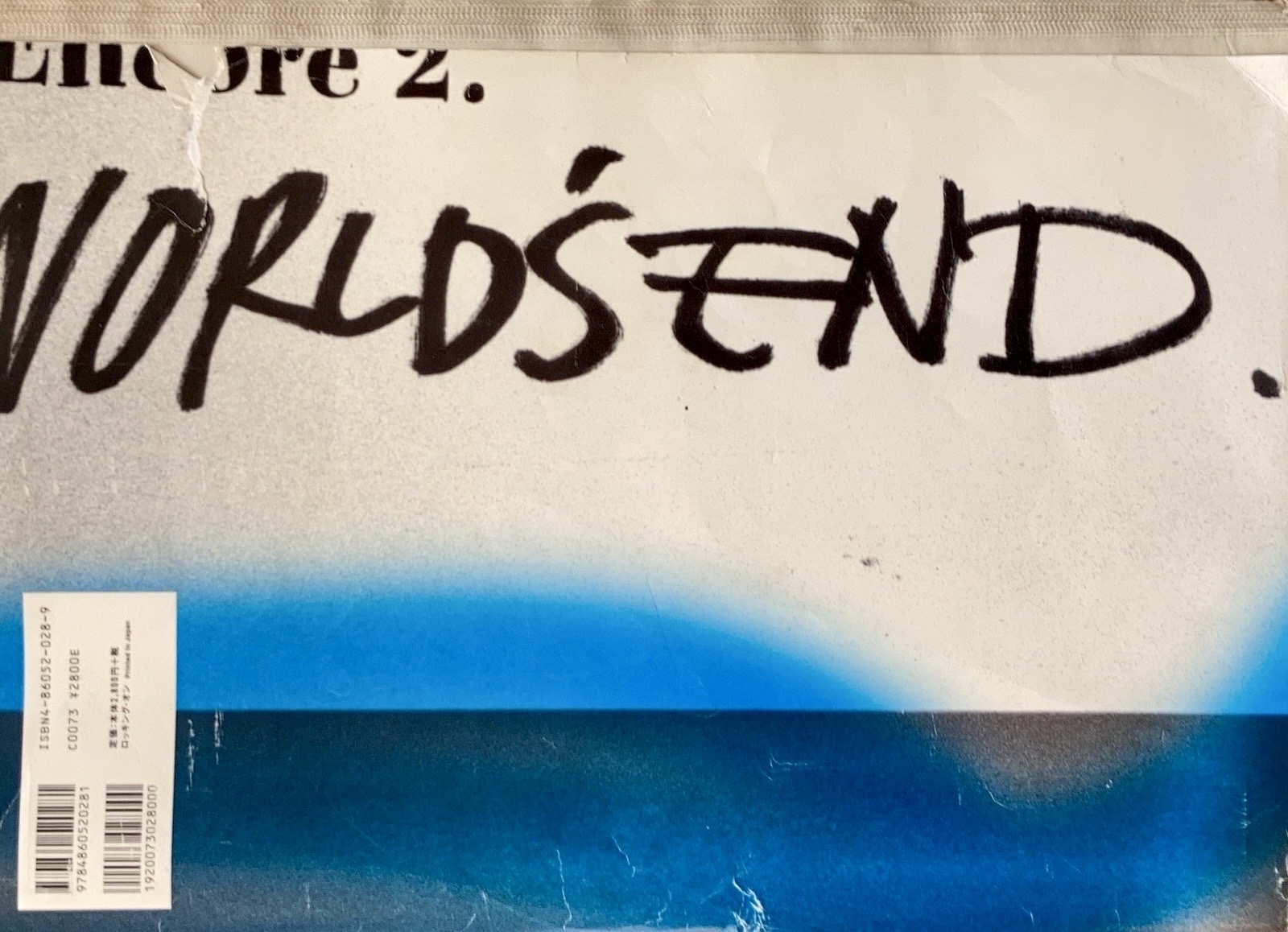

すべてのページに目を通し終わり、大きな扉を扱う時のようにそっと閉じると、裏表紙が目に入った。

ライブ当日のセットリストなのだろうか、ENCORE.2.という途切れた文字に続き、手書きで「WORLD’S END.」と記されている。

世界はあらかじめ、終わりを所有している。

二項対立はしない。

生と死は、瞬間と永遠は、始まりと終わりは、それぞれを所有し合い、絡み合いながら共存する。

区切りはあっても、そこですべてが閉じられてしまうような終わりはない。

そして終わりの横には、いつもはじまりがいる。

そう思ったら、この部屋からスタートしたぼくの最初のはじまりは、たった今終わったのだということが自然と理解できた。それならば、今日から、また新しい終わりに向かって、始まってゆくのだろう。

それはたとえば、季節みたいだ、と思うとあまりにもしっくりきて、抽象的なモデル図を何度も頭の中でこね回していたことがなんだかおかしかった。

そうか、季節だったのか。

何度経験しても懐かしく、毎回新鮮なこの季節の移り変わりのようにして、終わってはじまってをただただ繰り返してく。

それだけだ。それだけでいい。

窓を開けた。

1月にしては暖かい日だった。いくらか水分を含んだ空気が、春のはじまりへ、そこへまもなく移行するよ、という世界の意図を伝えるかのように、優しい風となって流れ込み、写真集のページの端をそっと撫でた。

(了)