6年間ほとんど勉強していないまま大学受験を迎えた。国語と課題図書である森鴎外の「雁」を読んで短い評論を書く、というおかしな方式の入試だけ受かって東京に出た。文学だけで上京した、ともいえるこの状態をぼくはちょっと好ましいものに思っていた。

まずは仲間だ。6年間野球しかしていかった分を取り戻すように、色んな場所で友だちをつくろうと試みた。色んなサークルの新歓に出かけてみたり、mixiで趣味と年齢が近そうな人にメッセージを送ったりした。

高橋源一郎

穂村弘

thee michelle gun elephant

この3つの名前を出して、相手がどんな反応をしてくれるのか伺うようになっていた。

このうちひとつが重なったら、友達になれた。

2つを共有できたら、すぐに親友のような関係になった。

3つ全部重なったら。

そういう友人が数人はいる。今振り返ってみると、彼らとは一生の友達になれた(と、ぼくは思っている)。

知らないよ、って返答がきたら、このうち1つの作品を貸すことにしていた。

ミッシェルを勧めるときには

「メジャーデビューシングルが『世界の終わり』っていうんだよ。それだけで最高だと思わない?」

といって、その場で相手の耳にイヤホンを差し込もうとするのが、お決まりのパターンになっていた。ずいぶん強引な勧誘だけど、当時はそれだけ必死だったのだ。

そうやってできていった友達と、映画を撮ったり、バンドを組んだり、雑誌をつくったり、恋愛したり、誰かの家で何をせずただだらだら朝まで酒を飲んだり、忙しかった。

ミッシェルは他のバンドも連れてきてくれた。

The Damned

Dr. feel good

The kinks

……

数えたらきりがない。

そうやって彼らが連れてきてくれたアーティストは、さらに他のものを連れてきてくれた。そうやって知った音楽について仲間内で話していると、さらにその結節点から、網目状に知識が伸びていって、どんどん未知のジャンルのものを聴くようになる。それを繰り返していると、これはどうやら樹形図のようだと気がついて、音楽史には幹と枝と葉があることがわかった。

それは中3のころ、高橋源一郎の『さようなら、ギャングたち』に衝撃を受けて、こんな小説を書くひとはどんな本を読んでいるのだろうと、彼による書評を頼りに読書対象を広げていった経験に、よく似ていた。ひとつだけ違うのは、知識の広がりを促してくれたのは仲間たちとの対話だったことだろう。

文化的なものについて誰かと語りたくてしかたがなったぼくにとって、こんなふうに共創的に知識を広げることができるという事実と実感は、なんでもいいから全部終わってしまわないかな、と思っていた世界との関わりを、はじめてポジティブに編み直せるような、希望そのものだった。

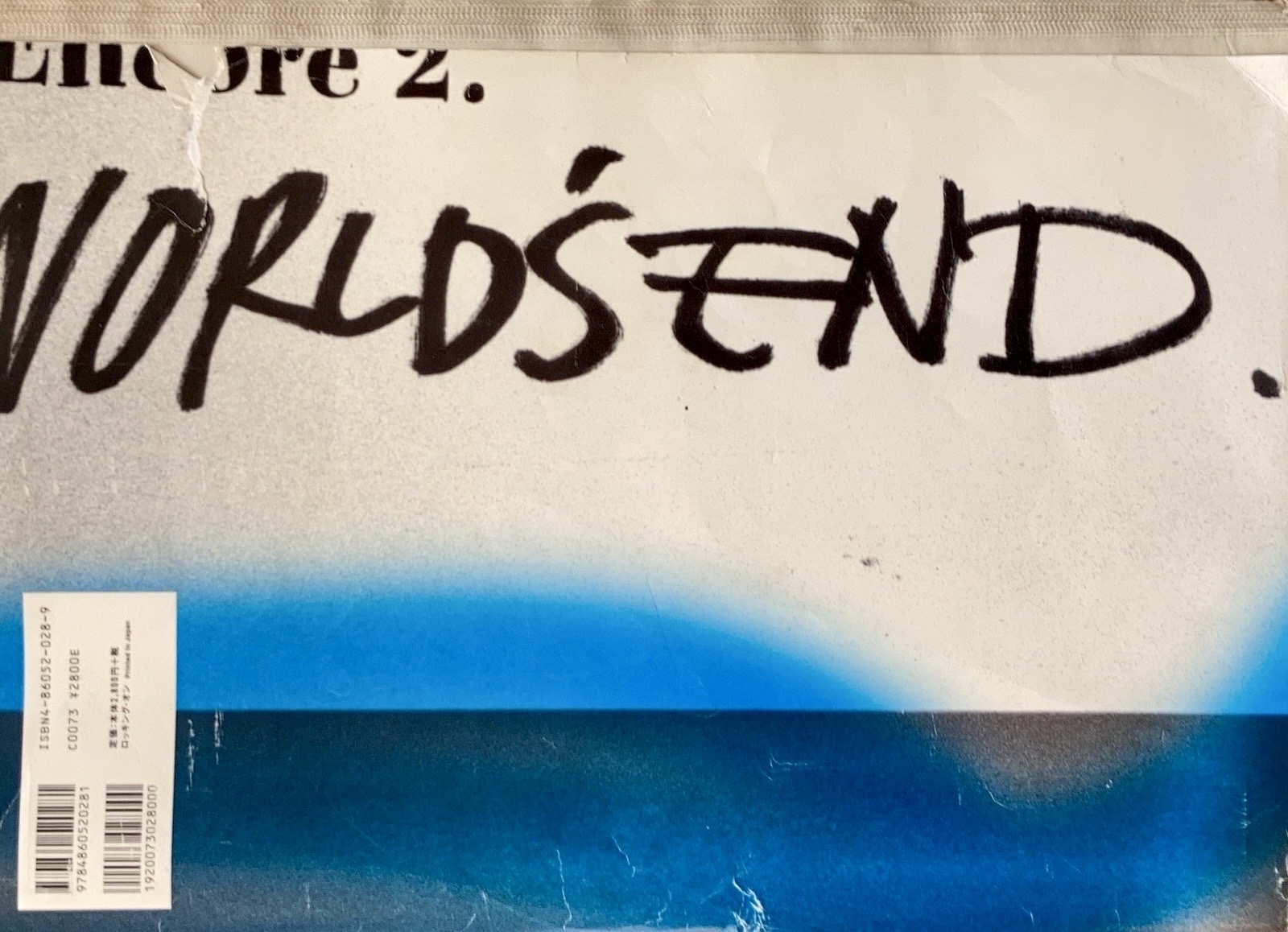

チバは『世界の終わり』の英語表記を「world’s end」と記述した。

「The end of the world」としなかったのは、なぜなんだろう。

理由はわからないけれど、チバの選んだ表記だと、世界自体がその終わりを所有しているようなニュアンスを感じられて、ぼくはそれも気に入っていた。

そんなふうに出会い、仲が深まっていった仲間たちと雑誌をつくるようになって、卒業後、彼らと一緒に会社をつくることになった。自分の人生を誰にも管理されることなく、つくっていくということ。その恍惚と不安。

主要ターミナル駅のうち、近くに安価に住めるアパートが多そうという理由で、池袋の雑居ビルに最初のオフィスを構えた。それまでつくっていた雑誌を商業媒体として継続させてゆくことは様々な面で難しく、ぼくたちは制作会社のような形で企画や編集のクライアントワークをとり、そのお金を使って自社のWebメディアを立ち上げた。

お金もコネも経験もない20代前半のチームで、使えるものは体と気合いと根性しかない。気合いと根性ってつい手が勝手に書き分けたけど、よく考えたらどっちもほとんど同じことだ。足を使って、脳を使って、体ぜんたいで東京の町を、寝る間を惜しんで駆け抜けた。相棒は安酒と煙草と、エナジードリンクを混ぜ込んだポカリスウェット。そうやって新しい情報を追い、現場から現場へ移動を続ける日々は刺激的で、ぼくたちは時代の風が吹き上げた波に乗りながら、さらにその波をより大きく育てるようにして、全員で体を揺すりながら前に進もうと思った。

時間はどれだけをあっても足りないように思えた。だから自分が好きだったものを遠ざけるようにして、ぼくはさらに新しい波、新しい風を読むようにした。

ミッシェルのあとチバが組んだROSSOは学生時代のおわりに追っていたが、そのあとのThe Birthdayは『MOTEL RADIO SiXTY SiX』まで。あの頃、ライブハウスよりクラブミュージックの盛り上がりが強くなっていた。それ以外にも、ネットレーベルが地上に這い出してきたり、アイドルカルチャーがその他のジャンルと融合したり、そんな新しい動きたちを株価のように追い続ける必要があったから、個人的な読書とか映画とか音楽とか、そういうものを楽しむ時間はなかった。

今まで息をするように好きなものたちを接種していた時間を持てなくなって、それを取り戻せないとわかった時、ぼくはかつて好きだったものを「もう終わってしまった古いものたち」と考えることで、乗り越えようとしていた。The Birthdayなんて聞いてるのは、懐古趣味でしかないよ、というふうに。

そんな気分で、試しに聞いていないアルバムの曲タイトルを見てみると「涙がこぼれそう」だとか「愛でぬりつぶせ」とかそんなのが目に入った。なんだかなよなよやわらかくて、わかりやすくて、ああ、やっぱり聞く必要はないな、自分の判断は正しいはずだ。そんなふうに思って、やり過ごした。

3年経った2014年の夏、会社を離れることになるとは、想像していなかった。

打ち合わせのあとの山手線で、脂汗が止まらなくなり、震え、立つことができなくなって、しゃがみこむ。何周も回っていたら夜になっていた。脈絡なく悲しくなって涙が止まらなくなったと思ったら、その後どんどん新しい企画のアイディアが湧いてきて、その勢いで仲間や家族や友人に電話をかける。体はくたくたなのに、脳はフル回転を続けていて眠れなくなった。次第に色んな声まで聞こえるようになってくる。

そうやって過ごすうちに、色んなひとに迷惑をかけるようになり、ある診断名によってそれまでのぼくは完全に終わってしまった。つくってまだ3年の会社。代表のぼくが退社するということができるだけ悪影響を及ばさないように、ポジティブな退社エントリを仲間たちで何日も考えた。自分の退社のためのテキストを、会社をはじめた仲間たちと一緒に編集しているわけで、これが最後の共同編集かと思うとやり切れなかった。

これでほんとうに最後という日、みんなが打ち上げをしてくれる。

もう終わってしまったのだから体調とかどうでもいいや。そう思って、たくさん飲んだ。そんな気持ちが伝播していったのか、それとも同じ気持ちを持ち合わせていたのか、みんな泣き笑いのような表情で飲み明かす。なんだかこれから出征でもするかのような、あるいは戦地から帰ってきたかのような、心の最前面に切実さだけが浮き上がり、それがなお前へ前へと進んでいく夜だ。そう感じながら、はて、ぼくはこれから戦地に赴くのか、それとも帰ってきたのか、どっちの気分に近いのだろうか。ちっともわからない。

〆はカラオケ。気心知れた仲だから、空気を探り合うような選曲は必要なくって、思い思いの曲を入れていく。そんな中でも、悲痛な雰囲気だけは避けようとしているようで、昔から歌ってた懐かしい曲や、からっとしたパーティーチューンが多く選ばれた。とこなーつの楽園べいべー、ココナッツのサンシャインクレイジー。大騒ぎして、ボリュームをどんどん上げる。やりすぎると、「中央」から自動的に下げられるっていうことを知った。それからは、認められるギリギリの音量を探しだすような、そんな楽しみ方もはじまっていった。

終電がなくなり、そこでさらにエンジンがかかって、けれどそのあとすぐへとへとになる。盛夏、日が昇るのは早い。もうすぐ電車も動き出すころ、ぼくがきっと最後の曲を選ぶべきなんだろうと思って、イエモンの『プライマル。』を入れた。ほとんど歌ったことのない曲。一番はじめに「一緒に雑誌をつくろう!」と声をかけ、ここまで一緒にやってきた相棒がイエモン好きで、彼に捧げたいと思った。ラストシングルなのに明るいムードで、卒業の意味が込められた歌詞も今日にぴったりだろう。

なのに、あいつは歌い出しだけは笑いながら身体を揺らせていたものの、すぐにデンモクに手を伸ばした。最後の最後にいったいなんだってんだよ、と思いながら、歌い慣れていない歌だ、歌詞を丁寧に確認して歌い進めていると、曲の予約が入った。画面の左肩に「世界の終わり / THEE MICHELLE GUN ELEPHANT」と表示されると、みんなは大声を上げて沸き立ち、ぼくはもうそこから「プライマル。」の続きをろくに歌えなくなった。

明け方の東口ロータリーで、ぼくたちは解散するタイミングがわからなくなった結果、なぜか円陣を組んでいた。ここで解散したらそれでおしまいなわけで、どんな言葉がふさわしいのかわからなくなった時、アルバイトから近く社員登用しようということになっていた男の子が真っ赤な顔でなんどもしゃくり上げながらいう。

「なんでこうなっちゃうんですか? やっぱり武田さん辞めるのなしに、できませんか?」

そうだね、ごめんね、ごめんねといって、彼を抱きかかえるようにして、何度も背中をさすった。

そこからの記憶がない。

気がつくと実家の自室にいた。

打ち上げのあと数日だろうか、あるいはもっとなのか、しばらく都内の部屋で残っていた決算のための作業をしていたはずが、連れ戻されるようにして帰省していた、らしい。

久々に戻ってきた自分の部屋には、ぼくがはじまる前の軌跡や残滓みたいなものがたくさん転がっていた。それを見るのが嫌だった。懐かしさを味わう心の余裕なんてまったくなくて、またここに戻ってきてしまったという絶望以外、自分の中に確かな感情を見つけられなかった。振り出しに戻ってしまったのだ。

それでも、あれだけの大判だから、ミッシェルのラストツアーを追ったタブロイド判の写真集『LAST HEAVEN』は本棚の一番上からはみ出していて、嫌でも眼に入る。それで、鬱屈とした高校野球を引退したあの秋のことを思う。

好きになった途端解散したこのバンドのライブを味わってみたくって、当時のぼくがとった作戦はこうだ。深夜部屋を真っ暗にしたあと、写真集を机の上に立て、そこだけ読書灯で照らす。これでステージが整う。次にオーディオテクニカのヘッドホンをセットし、ツアーのライブアルバムをフルボリュームでかける。そして、机に突っ伏して、写真集のページを一枚ずつゆっくりとめくるのだ。夢中になって何度もこれをやって、興奮して眠れず翌朝よく寝坊した。これがぼくにとってのミッシェルのライブだった。

そんなことを思い出し、でもとうの写真集をひらくことはできなかった。ぼくは東京から持ってきた荷物や本がまだ入っている段ボールに、それをもう目に入らないようにしまい、またベッドの中に戻る。この本も、自分自身も、永遠にここに閉じ込めればいい。

それでいい、それだけでいい。