月齢というのははじめての単位で、ものの本を読んでその変化をちょっとずつ知る。ぼく(たち)にとって、ただただあっという間に過ぎていく1週間(しかも恐ろしいことに、年をとるごとにどんどん早くなっていく!)の中で、胎児はびっくりするくらい変化を遂げる。胎児がそれだけの速度で変化するのだから、女性のからだもおんなじように変化する。今、妻のおなかはぽっこりと膨らんでいる。

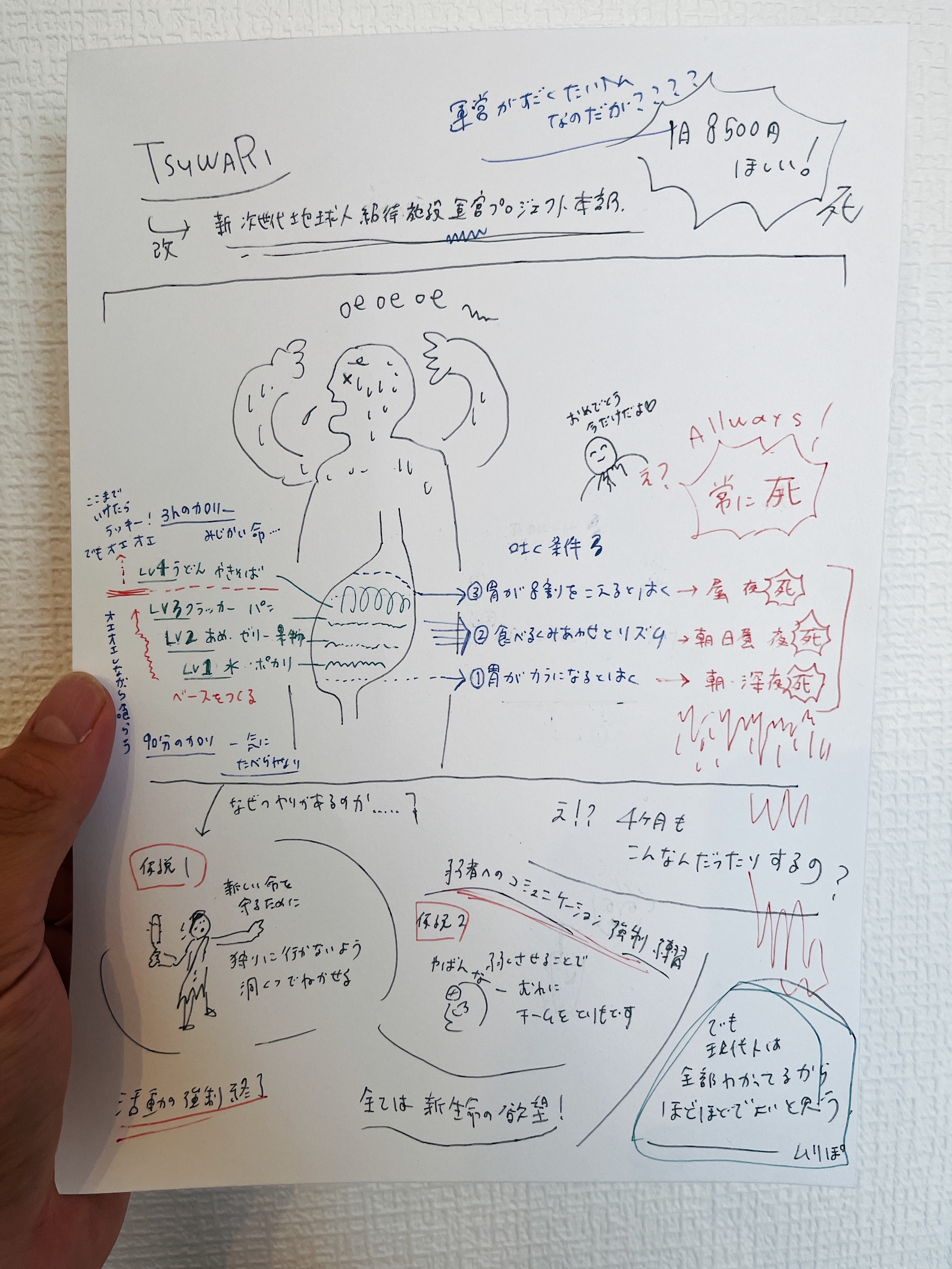

20週を迎えて、やっとつわりが穏やかになってきた。穏やかになったなんて書き方をしてるけど、それがどんなふうに、どれくらいつらいものなのか、やっぱりぼくにはわからない。聞いてみると、どうもそれは終わらない二日酔いのような状態で(それだけですでに地獄に等しい……)、それでも食べなければさらに悪化する。その上、食べる順序を間違えると一発で吐いてしまうという、まったくもってひどい仕組みのようだ。

デザイナーの彼女は、食べるべきものの順序を図解しながら説明してくれた。それによれば、まず第一層は水やポカリ、第二の層にウイダーinゼリーなどを入れて、ゆるやかな「基礎建築」のようなものを築き、その上に、少しずつふつうの食べものを乗せていくらしい。

問題は、「これが黄金パターン」のような食べる順序を見つけ出しても、明日にはそのパターンがまったく変わってしまっているということだ。いったい、なんてクソゲーなんだよ……。しかもそのゲームのプレイをやめることは決してできないという。ゲーマーのはしくれとして、哀れを通り越して怒りのようなものすら感じてしまうのだった。なんてひどいゲームデザインなんだ!

そこで、ふたりでつわりの機能について、話してみる。編集者とデザイナーのカップルなので、メディアでもWebサービスでもゲームでも、機能と体験、つまりはUIとUXについて、色んなモチーフでふだんから話しているのだ。今回はそのつわり版。

「つらそうだね」

「うん、すごくつらい……気持ち悪い……」

「いったい、なんで君はこんな思いする必要があるんだと思う?」

「たとえば原始時代って、妊娠初期って、その変化に気づきにくいわけじゃん?」

「うん」

「で、狩猟採集生活とかなわけじゃん。できるだけ、リスクを減らすために、きっと強制的に動けなくしてるんだよね」

「なるほどね、たしかにそれはありそう」

「でもさ、今は現代なのよ! いまがどういう状況なのか、私たちはもうわかってるっつーの!」

「技術の進化と知識の蓄積に対して、DNAが追いついていないってわけだねえ」

「そうなの! もう、いや! ……って、また気持ち悪いんだけど!」

そうやって、またトイレに駆け込んでいってしまうのだ。トイレが戦地ならば、ぼくはただ出征を見送るだけのひとである。ご武運を、と思って、手を振った。

と書いていて、行ったことも見たこともない戦争や戦地の比喩を無自覚に使っている自分を発見する。こういうことって、男性ばかりがやっている気がする。すぐに戦いの比喩を出す。「会話のキャッチボール」とか「何事も打席に立つことです」とか、そんなふうに野球もやったことのないビジネスマンが、野球の比喩を使うことに怒ったりしているのに、自分でも無自覚にそんなことをやっていてショックだ。しかもよりによって戦争の比喩なんて。

なんだったか、そうつわりの話。

ただぼくは、それを見送ることしかできない。それでも彼女のケースは、まだマシだという。ひどい人は水すら飲めなくなってしまい、その場合は「妊娠悪阻」という診断名がくだり、保険適用で入院となるらしい。なるほど。でも、それ以前の段階で、病気と変わらないくらいしんどそうなのだが? と、どうして思ってしまう。

もともと、料理の多くをぼくが担当する家庭だった。今、彼女は食べられるものが限られていて、その上、その日にならないと何が食べられるのかがわからない。昨日「これなら食べられる!」と発見したマックのフライドポテトが、翌日には吐き気の最大の原因になっていたりする。ここは、食事に対する欲望と計画性が無効化された世界。

ぼく(たち)にとって、つわりが終わることだけが楽しみになっていた。ただしその終わりというのは、これもまたおおいに個人差があるようだ。ある人は、出産直前まで続くらしい。まじで? この状態で? それって生き物としてもはや重大な欠陥のようにしか思えない。でも、そういうものらしい。なんでそんなことを今まで知らなかったのだろう。知るきっかけがなく、かつ、知る必要すらなかったからだ。きっとこれは、構造的な問題だ。

でも終わりのわからないことの苦しみなら、規模や感覚は違ってもぼくにもわかる。例えば、それは野球部時代のポール間のインターバルラン。あと何本残っているのかすらわかれば、それを支えにがんばれるのに、時たま監督は「俺がいい、っていうまで、だ」と言って、片頬に笑みを浮かべ終わりのわからないまま走るぼくらを眺めていた。暴力性を帯びた圧倒的な非対称性。あれには、いったい何の意味があったのだろうか。

ぼくの知ってる、終わりのわからないことの苦しみはほかにもある。鬱だ。それがやってきたならば、またやってきてしまった、ということはわかる。けど、いつ終わるかは毎回わからない。鬱期とそれ以外の記憶のデーターベースは共有されず、すべて忘却してしまうので(だから死なずにすんでいるのだろうが)、毎回個別具体的な「終わりを知らされない苦しみの渦」に放り込まれる。そこで感覚も色彩も失って、じっとしている。

あのしんどさの別バージョンを、彼女は身体ぜんたいで、感じてるのかもしれない。それって、まじでしんどい。せめて、何かできることはないんだろうか?

ぱっと思いつくことからはじめた。

できるだけ、においの強いものを食べないようにした。次第にごはんが炊けるにおいがつらいということがわかったから、ごはんを炊かないようにした。調理自体がもっともにおいを発する行為だから、調理自体をやめた。はじめはきゅうりを味噌につけてかじったり、素材をそのまま食べることを楽しんだけれど、それもすぐにしなくなった。

Uberをした。

Uberで運んでもらえるのは高カロリーなものが多いから、すぐに身体がゆるみはじめて気持ち悪くなった。コンビニにした。コンビニの食べものは全部プラスティックでパッケージされているから、ゴミが増える。じゅうぶんにおいしいから摩耗しないと思ったけれど、それらは料理ではなくって、商品だった。ただ商品を買い食べ続けると、血液自体がどんどんキャピタリズムのいやなにおいに染まっていく感じがしてくる。

生活の中の楽しい部分がどんどん見えなくなって、最初は彼女の体調を慮っていたのに、ただただ「まだつわり終わらないの? だるいな」って即物的に感じている自分が、心のレイヤーの最背面からひょっこり顔を出したりするようになった。そういう、相手を気遣う以前の、ぶっきらぼうで男性的な自分の気持ちの揺れや態度みたいなものがすごくいやで、そいつを蹴飛ばすようにして見なかったことにした。そいつは、言い分を聞いてほしそうだったけど、見たくないから封じ込めて、引き出しのいちばん奥に監禁した。そうしていくうちに、ぼくのまわりをいつも鬱のときにやってくる灰色のゼリーのかたまりみたいなものが、ぐるりと囲んでいることに気がついた。

そこから先を具体的に覚えていないのは、たぶんそのあとぼくが鬱期に入ったからなのだろう。気がついたらそのトンネルを抜けていて、つわり自体もなんだか終わりかけていた。その終わり方は予想していたものとはだいぶ異なっていた。ぼくが想像していたのはこうだ。

「わたし、つわりです。今日をもって引退します!」

そう高らかに舞台上で宣言する、つわり。

少しずつ舞台が暗転していく中で、つわりは下手へとゆっくり捌けていく。

完全に暗転したあと、ピンスポットが灯る。

その先に立っているのは、食欲だ。

「やあ、お待たせ、ぼくだよ! 食欲だよ! やっと二人にまた会うことができたね!」

そうやって、かつての食欲が大団円の中、ぼくたちのもとに戻ってくる。

舞台を見終わったぼくたちは、劇場をあとにしながら「やったね。お祝いだね!」と語り合って、久々に手を取り合って町を歩く。街灯のひとつひとつが、また好きなものを一緒に食べられる暮らしがやってきたことを祝福するように瞬いている。一歩ずつの足取りが軽くって、歩く度に少しずつ空に近づいていくような気持ち。ぼくはあらかじめ彼女の好みに合わせて、目の前の鉄板でぜんぶ焼いてもらえるちょっといいお店を予約している。そこで久々に乾杯をして、英気を養いながらこれからの出産までの計画を楽しく話したりするんだろう。

実際にはそんなドラマティックな転換はなかった。少しずつ気持ち悪さの中に晴れ間が戻っていって、おっかなびっくり食べている、妻。だんだんと食べられるものが増えていって、でもその「ルール」が定まることはないから、薄氷を渡るようにして少しずつ少しずつ、好きだったものを食べたりしているみたい。だからとてもじゃないけど、鉄板焼き屋さんで、「かんぱーい!」とはいかない。

ぼくたちが久々に外食をともにしたのは、彼女を勤務先の大学まで車で送り迎えする途中の、郊外の幹線道路上にあるチェーンの焼き肉屋さんだった。迎えに行った夕ごはん時、「晩ごはんどーしよっか。なんか買って帰ろうか」というと、「今日、外で食べれる気がする。お肉とか、食べたいかも」と彼女はいった。

ぼうっと小さな炎みたいなものが心の芯にともって、よっしゃ、やったろやないかー! と、内なる関西人のこころで思う。帰宅ルート上に焼き肉屋さんがあるのは知っていた。チェーンといってもこの地域のローカルのお店で、ちゃんと炭火だし、安いわりに肉質がいいらしい。

「思い切って、焼き肉はどう? 少しずつ注文できるし、だめそうだったらそこでおしまいにもできるよ」

「たしかに、それっていいかも」

案内されたのは窓際のボックス席で、少しずつタブレットで注文を入れ、肉を焼き食べる。はじめ、おっかなびっくり箸を進めていた彼女は、「こんなの久々なんだけど!」「食べれるよ、お肉が食べれるよ、食べたいと思ったものが食べれるよ!」とだんだんと笑顔が灯り、最後にはにんにくの効いたテールスープを飲み干していた。ぼくは彼女がちゃんと火を通しているか、最後まで気がかりだった。デザートを注文する色んな意味での余裕は、まだ、なかった。

経験したことがないはじめてのことって、だいたいイメージとは違う。

もっとも出産のあれこれについては、最後までぼくは当事者たり得ないのだから、結局経験すらできない。だから「きっとこんな感じかな」って思って投じるイメージの矢の行く先は、いつも現実の輪郭にかするかかどうかくらいの、頼りない精度でしかない。

それでもたぶんぼくは、イメージのダーツを投げ続けるだろう。ブルなんて永久に無理で、ボードに当たるかどうかのところに、こうかな、こうかなと投げ続けるだろう。

イメージのそれとは違ったけど、それでも、焼き肉はおいしかった。

高級店でも、ナイスな鉄板焼き屋さんでもなかったけれど、久々に対面してお肉を焼いて、煙ごしに笑いながら食べるのは楽しかった。鬱の苦しみがそうならば、幸せも同じように、毎回それぞれに、個別具体的にやってくる。それは突然やってくる。ぼく(たち)の場合は、それが、ロードサイドのチェーンの焼き肉屋さんだっただけだ。

幸せだなあって実感するときには、すでにその幸せの根源は、目の前には存在していない。いつもよりしっかりと焼いた肉はすでに胃袋の中にあって、いまはただ煙が漂っている。ぼく(たち)が感じている幸せって、じつは過ぎ去った幸せの余韻なのだ。だから、全力でその時々を祝福しなくちゃいけない。

ダーツボードの中心に鉄板焼き屋さんがあって、そこを狙って投げたぼくのイメージの矢は、ボードのはじっこのチェーンの焼き肉屋さんに当たった。その、点と点のあいだの距離ごと、愛したいと思った。イメージと現実のギャップが遠ければ遠いほど、未熟な自分と実際に起こったことのあいだを、大切に思える気がした。

つづきはこちら

3|ぼくだけにできること